Die Mechanik der Morez-Uhren (Autor

Emil Hänseler)

Aufbau, Hemmungen und Schlagwerk

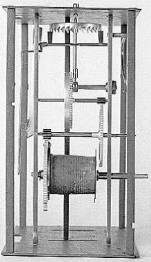

Die "Morez" ist ein Zeitmesser mit Pendel und Gewichtzug. Das Gewicht hängt am

Ende einer Hanfschnur, die mit einer Kurbel auf die Schnurtrommel gewickelt wird. In der

ersten und zweiten Uhren-Generation bestehen die Trommeln aus Holz, nachher aus Messing.

Das Uhrwerkgestell ist aus Eisen. Vier Träger aus Flachstahl tragen die Triebwellen mit

den Messingrädern. Die zwei Triebwerke, eines für das Gehwerk und eines für das Schlagwerk, sind nebeneinander angeordnet, das Gehwerk (vom

Zifferblatt her gesehen) links, das Schlagwerk rechts. Berechnet sind sie für eine

Gangdauer von einer Woche.

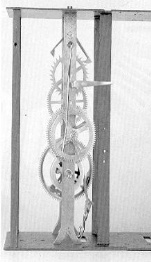

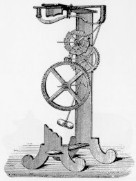

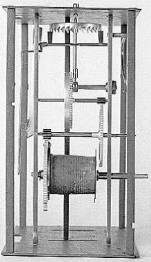

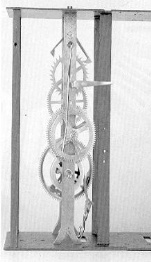

- Uhren der ersten, zweiten und dritten Generation haben eine Spindelhemmung (oberes Bild), jene der vierten Generation eine Ankerhemmung (unteres Bild). Die Ankerhemmung ermöglicht ein

verschleissärmeres Bewegen des schwereren Pendels dieser Uhren.

|

Die

Spindelhemmung

Das Gehwerk der Morez-Uhr mit Spindelhemmung,

wie sie von der ersten bis zur dritten Generation angewendet wurde. Zwei Spindellappen

regulieren - vom Pendel gesteuert - den Ablauf der Zeit.

|

|

Die Ankerhemmung

In der vierten Generation wurden die Uhren mit

einer Ankerhemmung gebaut. Diese ermöglichte die Verwendung des schwereren Lyrapendels.

|

Das Rechenschlagwerk

bewirkt die Intelligenz der Morez-Uhr. Sie schlägt immer die Stunde, auf welche der

Zeiger auf dem Zifferblatt weist. Die "Morez" schlägt die vollen Stunden und

die Halbstunden. In der Regel repetiert sie nach etwa zwei Minuten den Stundenschlag. Bei

gewissen Baumustern kann der volle Stundenschlag mit einer Zugschnur manuell wiederholt

werden. Der relativ laute Glockenschlag war damals für die Bauernhöfe wie geschaffen,

denn er war in allen Gebäuden zu hören. (In den heutigen Stadtwohnungen dämpft man ihn

normalerweise.)

- In den ersten zwei Uhren-Generationen sind die

Uhrwerk-Gestelle meistens 24,5 cm hoch, 24 cm breit und 14,5 cm tief. In der dritten

Generation betragen diese Masse oft 32 x 27,5 x 15 cm.

Eine Rückwand und zwei Seitentüren schützen das Werk vor

Staub. In der dritten Uhren-Generation werden die bisher schmucklosen Seitentüren

gelegentlich mit einfachen Ornamenten verziert.

|

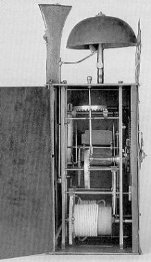

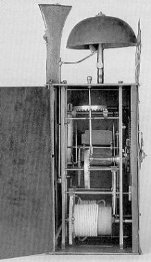

Einblick in

das Gehäuse

Das Gewicht treibt über die Schnur und

Schnurtrommel das Gehwerk mit der Spindelhemmung. Auffallend ist die hohe Aufhängung der

Pendelstange hinter der Glocke.

|

|

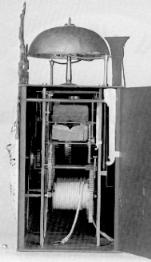

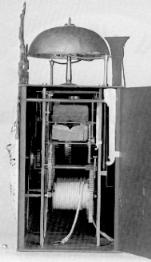

Seitenansicht des Schlagwerks

Gut sichtbar (Bildmitte) ist der Windflügel,

der für einen langsamen, gleichmässigen Schlag sorgt. Zwei verschiedene Hämmer schlagen

die Halb- bzw. die volle Stunde.

|

Das Pendel

Ein grosser Nachteil der Waag als dem bis spät ins

17. Jahrhundert absolut vorherrschenden Zeitnormal war ihre geringe Genauigkeit, denn die

Waag führt ja lediglich eine durch den Uhrwerksantrieb erzwungene Schwingung aus.

Infolgedessen kann sie keine gleichmässige Schwingungsdauer gewährleisten, zumindest

solange der Antrieb nicht absolut gleichmässig ist. Nachdem Galilei den

Isochronismus - die fast gleiche Dauer auch unterschiedlich weiter Schwingungen - erkannt

hatte, und mit zunehmender Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, war die

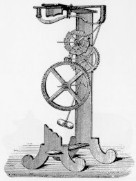

Benützung des Pendels zur Zeitmessung fast zwangsläufig (Modell - Bild

links). Ein grosser Nachteil der Waag als dem bis spät ins

17. Jahrhundert absolut vorherrschenden Zeitnormal war ihre geringe Genauigkeit, denn die

Waag führt ja lediglich eine durch den Uhrwerksantrieb erzwungene Schwingung aus.

Infolgedessen kann sie keine gleichmässige Schwingungsdauer gewährleisten, zumindest

solange der Antrieb nicht absolut gleichmässig ist. Nachdem Galilei den

Isochronismus - die fast gleiche Dauer auch unterschiedlich weiter Schwingungen - erkannt

hatte, und mit zunehmender Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, war die

Benützung des Pendels zur Zeitmessung fast zwangsläufig (Modell - Bild

links).

Die um 1640 von Galilei beschriebene

Pendelhemmung erlangte noch keine (wirtschaftliche) Bedeutung. Ihre Funktionsfähigkeit

ist jedoch bereits durch die wesentlichen Merkmale der späteren Hemmungen bestätigt: Ein

weitgehend frei schwingendes Pendel, das vom Uhrwerk in Schwingung gehalten wird, dieses

aber gleichzeitig hemmt. Der Holländer Huygens führte 1656 die

Pendelschwingung mit einer modifizierten Spindelhemmung ein. Er baute Spindelrad und

Spindel horizontal in das Uhrwerk ein und koppelte die Bewegung der Spindel mit der

Pendelschwingung (Bild rechts).

Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und

1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter

den Gewichten. Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und

1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter

den Gewichten.

-

- Das Scheibenpendel (oder Linsenpendel) ist ein Merkmal der

dritten Uhren-Generation (1820 bis 1860). Bei frühen Uhren der 3. Generation schwingt

es noch hinter, nach 1835 - 1840 vor den Gewichten. Die Stange lässt sich zum

Transportieren falten.

-

- Das Lyrapendel (3. von rechts), Merkmal der vierten

Uhren-Generation (1850 bis 1915): Was anfangs nur den Zweck hatte, den Gang des Werkes zu

steuern, wird hier zu einem Dekorationselement. Am Rost aus fünf bis elf Eisen- und

Messingstäben ist eine grosse polierte Linse befestigt. Ein zusätzliches Schmuckelement,

die Lyra, prägt den Namen "Lyrapendel".

Das Prachtpendel: Nach 1860 erscheinen

prunkvolle, 25 bis 35 cm breite Pendel auf dem Markt. Das Bild (rechts) ist ein Ausschnitt

aus dem Katalog einer spezialisierten Stanz- und Prägewerkstatt in Morbier.

- Gewichte aus Stein, Blei oder, vor allem, aus Eisenguss

liefern die Kraft, damit die Uhr läuft. Jedes Gewicht wiegt 3,5 bis 5 Kilo. Spindeluhren

brauchen leichtere, Ankeruhren schwerere Gewichte.

- Von links n. rechts: (1) Blei, (2) Eisenguss alt, (3) Stein,

(4 und 5) Eisenguss "moderne" Form, (6 und 7) 19. Jahrhundert, (8 und 9) 18.

Jahrhundert

Auch die Gewichte haben sich im Laufe der Zeit verändert.

- 1700 bis 180

Konische, längliche Form, oben sphärisch, unten roh und porös, mehr oder weniger flach

16 bis 21 cm hoch

2,5 bis 3,5 kg

|

1750 bis

1850

Oben eiförmig, unten flach, gute Qualität

15 bis 18 cm hoch

4 kg |

1800 bis 1915

Oben eiförmig, regelmässig zylindrisch

18 bis 20 cm hoch

3,750 bis 4.5 kg |

Die Gewichte für Uhren "à grandes

complications" und 1 Monat-Werk können 7 bis 8 kg schwer sein.

Sammler-Ecke Sammler-Ecke

Groß-Uhren Groß-Uhren

|

Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und

1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter

den Gewichten.

Birnenpendel (links) bestimmen den Gang der Uhren, die zwischen 1680 und

1830 gebaut wurden. Das Bleigewicht am Ende einer Kette aus Drahtgliedern schwingt hinter

den Gewichten.