1. Vorwort

In der Ausstellung des Deutschen

Uhrenmuseums in Furtwangen [10] findet der Besucher eine Wanduhr mit elektrisch

angetriebenem Torsionspendel, hergestellt nach Patenten von Rabe aus Hanau.

Bild 01 (Bild zum

Vergrößern bitte anklicken)

Elektrische Torsionspendeluhr Nr. 176 nach Patent Rabe.

Mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen, Inventarnummer

50-0265.

Als Freund elektrischer Uhren war ich

begeistert von dieser sehr eigenwilligen, aber auch einzigartigen Uhr und mein Wunsch war

es, mehr über die Geschichte des Hanauer Uhrenherstellers zu erfahren. Leider mußte ich

sehr bald feststellen, daß der Uhrenhersteller aus Hanau selbst in Fachkreisen völlig

unbekannt war. Ich begab mich deshalb selbst auf die Suche nach den historischen Wurzeln

der Hanauer Uhrenfabrikation.

Die Datensuche begann zunächst in der

verfügbaren Fachliteratur. In den frühen Lehrbüchern der elektrischen Uhrmacherei

findet man bei Merling [09] einen kurzen Hinweis auf ein elektrisches Geh- und Schlagwerk

von Rabe. In der Deutschen Uhrmacher Zeitung(=DUZ) findet man Hinweise [02] [07] auf

erfolgte Patenterteilungen, einen Leserbrief eines Uhrmachers [04] zu dem Kontaktsystem

der Uhren und mehrere Anzeigen [08] einer Hanauer elektrischen Uhrenfabrik - Steinheuer

& Rabe. In den Hersteller- und Meisterverzeichnissen von Abeler [01] und Schraven [19]

wird die Uhrenfabrikation in Hanau erwähnt. Damit war das Potential verfügbarer

Literatur vorerst erschöpft.

Im Jahre 1992 wurden erste Kontakte zum

Hanauer Stadtarchiv geknüpft. Da die Stadt Hanau selbst Interesse an der Erforschung der

eigenen Industriegeschichte hat, wurde mir jede nur denkbare Unterstützung gewährt.

Verschiedene andere Institutionen der Stadt wurden später angesprochen und letztendlich,

die Bevölkerung Hanaus durch eine Anzeige im Hanauer Anzeiger zur aktiven Mitarbeit

animiert [29]. Immer wieder ergaben sich neue Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen.

Selbstverständlich wurde meine Suche auch von anderen Uhrenfreunden unterstützt.

Mittlerweile ermöglichen die bisher

gefundenen Daten, Uhren und historischen Details einen Einblick in die Geschichte des

Hanauer Uhrenherstellers, die im Jahre 1847 beginnt.

2. Die Gebrüder Rabe, Heinrich und

Eckard Rabe

Im Hanauer Anzeiger [23] vom 25.11.1847

wird bekanntgegeben, daß sich der Uhrmachermeister Karl Hochreuther (8.4.1819-23.5.1865)

selbständig macht und ein eigenes Geschäft in Hanau in der Frankfurter Straße 17

eröffnet. Hochreuther arbeitet dort als Uhrmacher und Emailleur. Auch der Vater von Karl

Hochreuther, Cornelius Hochreuther, arbeitete bereits als Uhrmacher in Hanau.

1863 stellt Karl Hochreuther den Uhrmacher

Heinrich Rabe (13.6.1842 - 3.1.1911) als Mitarbeiter ein [25]. Noch im gleichen Jahr wird

Heinrich Rabe Bürger der Stadt Hanau [24] und kann nach dem Tode Hochreuthers am

23.5.1865 dessen Geschäft übernehmen [18] [26]. Die Witwe von Karl Hochreuther

befürwortet diese Geschäftsübernahme durch Heinrich Rabe [25].

"Dem Uhrmacher Heinrich

Rabe aus Braunau bei Wildungen, welcher während 3 Jahren in dem Uhrmachergeschäfte

meines seeligen Mannes als Geschäftsgehilfe ununterbrochen thätig war und gegenwärtig

auch bei mir als solcher arbeitet, bezeuge ich hiermit, daß er sehr tüchtig ist und

durch seinen Fleiß und gutes Betragen sich sehrwohl meine als auch meines Mannes volle

Zufriedenheit erworben hat"

Hanau den 12. August 1865

Katrina Hochreuther, Witwe

Die Firma Heinrich Rabe wird am 12.4.1866

offiziell in das Handelsregister eingetragen [44].

1867 heiraten Heinrich Rabe und Johanna

Margarete Auguste Hochreuther. Johanna Hochreuther ist die Tochter des Hanauer

Bijouteriefabrikanten Franz Hochreuther [13].

Die Hanauer Adreßbücher (Auflistung im

Anhang) der damaligen Zeit dokumentieren die geschäftlichen Aktivitäten von Heinrich

Rabe relativ genau.

Zuerst besteht die Tätigkeit des

Uhrmachers Rabe vorrangig aus Uhrenhandel und Uhrenreparatur. Zwei Mal zieht das Geschäft

innerhalb der nächsten Jahre um. Als Geschäftsanschrift wird 1869 die Hammergasse 5 und

ab 1876 die Steinheimer Str. 41 genannt.

Eine besondere Attraktion für die Hanauer

Bevölkerung war damals eine Augenwender- und Knödelfresseruhr, die Heinrich Rabe im

Januar 1869 in seinem Schaufenster ausstellte [27]:

"27.1.1869: Von heute an

zieht nun im Schaufenster des Uhrmachers Heinrich Rabe in der Hammergasse 5 die

ausgestellte Uhr mit Automat, ein sitzendes Männlein, welches Klöße mit einem Löffel

verspreißt und dabei die Augen verdreht, das Publikum in Massen herbei".

In den darauffolgenden Jahren verläßt

Uhrmacher Rabe den Bereich der klassischen Uhrmacherei. Motiviert von den Erfolgen der

Naturwissenschaften in allen Bereichen der Technik, beschäftigt sich Heinrich Rabe nun

auch mit der Elektrizitätslehre. Diese steckte zu dieser Zeit zwar noch in den

Kinderschuhen, machte aber rasante Fortschritte und wurde sehr erfolgreich vermarktet.

Für diese Tätigkeit gibt es eindeutige Belege.

Während der Jahre 1875 - 1880 wurde das

Schloß Philippsruhe/Hanau modernisiert und umgebaut. Der Uhrmacher Rabe erhielt

zahlreiche Aufträge, sowohl als Elektrotechniker als auch als Uhrmacher [35], [39]:

- 1876 Reparatur und Restauration von 16 Uhren aus dem

Jagdschloss Wabern

- 1877 Installation einer neuen Blitzableiteranlage für das

Schloss Philippsruhe

- 1878 Einbau einer neuen Turmuhr (diese Uhr wurde später

durch eine Uhr von Korfhage ersetzt)

- 1879 Bau einer aufwendigen Wanduhr für die

Bibliotheksräume

- 1880 Einbau einer hauseigenen Telegraphenanlage für 3

Etagen des Schlosses

|

1 neue Uhr in die

Bibliothek M 600.- Die

Richtigkeit und gute Ausführung der Arbeit zur Bibliotheks Uhr so mir die

Übereinstimmung des Preises mit dem vorher vereinbarten bescheinigt und die Rechnung

festgestellt ist "Sechshundert Mark" Philipppsruhe den 26. August 1880

der Architekt der Bauführer

Sechshundert Mark aus der landgräflichen

Hofkasse empfangen zu haben, quittiert:

Philippsruhe den 7. September 1880

Gebr. Rabe |

Bild 02 (Bild zum Vergrößern bitte

anklicken)

Rechnung der Gebrüder Rabe vom 11. August 1880 [39].

Auch später erhalten die Gebrüder Rabe

noch Aufträge vom hessischen Landgraf. Ca. 1885 wird eine Uhr an das Schloß geliefert

und im Eingangsbereich installiert. Diese Uhr kommt allerdings nicht aus der Werkstatt

Rabe, sondern wurde von der Firma L. Furtwängler & Söhne AG/Furtwangen im

Schwarzwald [30] hergestellt. Es handelt sich hier um eine Uhr mit mechanischem Gehwerk

und 2 Ziffernblättern. Die Uhr ist bis heute im Originalzustand erhalten geblieben und

zeigt immer noch zuverlässig die Zeit an.

1878 erhält Heinrich Rabe den Titel

"Hofuhrmacher Seiner Königlichen Majestät des Landgrafen Friedrich von

Hessen".

Im gleichen Jahr wird auch das DRP 4716,

Rufapparat für Telephone, angemeldet.

Registriert wird in dieser Zeit erneut eine

Ausweitung des Lieferprogramms. Neben Uhren und elektrischen Apparaten werden jetzt auch

optische Waren, wie Brillen, Lupen, Mikroskope und Fernrohre angeboten.

Unterstützung erhält Heinrich Rabe von

seinem jüngeren Bruder Eckard (30.12.1852 – 7.3.1897). Ab dem Jahre 1878 beteiligt

sich dieser an den geschäftlichen Aktivitäten der Firma Rabe. Eckard und Heinrich Rabe

arbeiten nun gemeinsam unter dem Namen Gebrüder Rabe. Auch Eckard Rabe ist Hofuhrmacher

des Landgrafen von Hessen [13].

Es ist nicht verwunderlich, daß die

innovativ denkenden Uhrmacher Rabe versuchten, ihre elektrotechnischen Kentnisse auch im

Bereich der Uhrmacherei anzuwenden. Die Gebrüder Rabe beginnen mit der Entwicklung

eigener elektrischer Uhren. Eine genaue Datierung dieser Tätigkeit ist heute leider nicht

möglich, weil die Adreßbücher der Jahre 1879-1882 nicht mehr vorhanden sind. Im

Adreßbuch des Jahres 1883/84 ist jedoch zum ersten Mal der Hinweis zu finden, daß

elektrische Uhren nach eigenen Patenten konstruiert und angeboten werden.

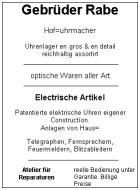

Bild 03 (Bild zum

Vergrößern bitte anklicken)

Anzeige aus dem Hanauer Adreßbuch für das Jahr 1888/89 [18].

Nachweisbar sind in diesem Zusammenhang

mehrere Patente der Gebrüder Rabe. In den Jahren 1882 - 1898 wurden alleine im deutschen

Reich 8 Patente in der Patentklasse 83b bzw. 74a erteilt [19]. Weiterhin wurde im Jahre

1884 ein Patent in England [11] und 1885 ein Patent in den Vereinigten Staaten von Amerika

[20] angemeldet. Eine vollständige Auflistung der Patente ist im Anhang zu finden.

Die Hälfte der im deutschen Reich

erteilten Patente behandeln elektromechanische Torsions- und Rotationspendeluhren.

Versucht wurde, ein mechanisches Uhrwerk mit elektrischen Kräften anzutreiben. Die

Erfindungen beinhalten zwei grundsätzlich verschiedene Systeme. Während sich die

früheren Patente auf den direkten elektrischen Antrieb von Torsions- und Rotationspendeln

beziehen, beinhalten die späteren Patente den elektrischen Aufzug des mechanischen

Uhrwerkes zum Antrieb von Torsions- oder Rotationspendeln.

Man kann davon ausgehen, daß die Nachfrage

nach den elektrischen Uhren der Gebr. Rabe damals relativ groß war. Die bestehenden

Produktionskapazitäten in der Werkstatt Rabe reichten bald nicht mehr aus. Um diese zu

erweitern, wurde eine eigene Produktionsstätte, die "Hanauer elektrische Uhrenfabrik

Steinheuer und Rabe" gegründet. Da der Hanauer Uhrenfabrik ein eigenes Kapitel

gewidmet ist, soll an dieser Stelle auf detaillierte Ausführungen verzichtet werden.

Bereits 1893 wird die Uhrenfabrik in Hanau

nicht mehr erwähnt. Die Gebrüder Rabe bieten jedoch noch in den Jahren 1893/94

elektrische Uhren aus eigener Herstellung an. Nach 1894 werden nur noch elektrische Uhren

und Zeigerwerke angeboten. Der Hersteller dieser Uhren wird dabei nicht näher bezeichnet.

Im Jahre 1897 verstirbt Eckard Rabe und

Heinrich Rabe ist wieder alleiniger Inhaber des Geschäftes. Kurz nach der

Jahrhundertwende werden alle Aktivitäten im Bereich der elektromechanischen Uhrmacherei

eingestellt.

Ab 1905 werden die Gebrüder Rabe Mitglied

der Uhrenfabrikations- und –handels Gesellschaft Union Horlogère.

Am 3.1.1911 verstirbt auch Heinrich Rabe

und seine Töchter, Maria Coquot (24.5.1871 - ?.6.1949) und Luise Sauer (27.11.1873 –

17.2.1955) werden ab dem 1.4.1911 Inhaberinnen des Geschäftes in der Steinheimer Straße.

Maria Rabe war mit dem Kaufmann Louis

Coquot verheiratet und Luise Rabe mit dem Uhrmacher Balthasar Sauer [32]. Louis Coqout und

Balthasar Sauer führen gemeinsam das Geschäft der Gebrüder Rabe [28] [34]. Das

Meisterstück von Balthasar Sauer, ein Regulator mit Sekundenpendel, ist bis heute

erhalten geblieben [31].

Schwerpunkte der geschäftlichen Tätigkeit

sind Uhren, Optik und Rundfunkgeräte.

Kurz vor Ende des Krieges, am 19.3.1945,

wird Hanau zu 90 % zerstört. Auch das Geschäft der Gebrüder Rabe fällt diesem Wahnsinn

zum Opfer. Nach dem Krieg wird ein provisorisches Geschäft in der Kronprinzenstrasse 10

betrieben. Im Jahre 1950 wird das Geschäft der Gebrüder Rabe am Heumarkt 3 (ehemalige

Anschrift von Eckard Rabe) neu eröffnet. Nach dem Tod von Luise Sauer am 17.2.1955 [36]

wird das Geschäft der Gebrüder Rabe aufgegeben.

3. Hanauer elektrische Uhrenfabrik

Steinheuer und Rabe

Im Adreßbuch des Jahres 1886/87 wird die

Hanauer elektrische Uhrenfabrik zum ersten Mal offiziell erwähnt. Es ist aber sehr

wahrscheinlich, daß die Uhrenfabrik schon 1885 gegründet wurde. Eine Anzeige in Hanauer

Anzeiger vom 11.7.1885 [45] belegt dies:

Einige junge Leute vom Lande im

Alter von 14-16 Jahren finden Beschäftigung in der Fabrikation von Großuhren

Gebrüder Rabe

Als Inhaber der Fabrik werden Eckard und

Heinrich Rabe gemeinsam mit Julius und Heinrich Steinheuer genannt. Als Anschrift wird die

Lindengasse 6 angegeben.

Auch die Steinheuers sind bekannte

Fabrikanten aus Hanau. Louis August Steinheuer [16] gründete 1838 die Bijouterie- und

Kettenfabrik Steinheuer & Co. in Hanau am Marktplatz 11. Diese Fabrik wird am 8.12

1887 [43] von seinen Söhnen Julius (10.12.1850 - 5.1.1913) und Heinrich (4.11.1846 - ?)

übernommen. Gemeinsam führen diese die Fabrik, bis 1891 Heinrich Steinheuer nach Amerika

auswandert. Die Bijouterie- und Kettenfabrik Steinheuer & Co. wird danach von Julius

Steinheuer alleine weitergeführt. Im Jahre 1910 wird die Fabrik noch erwähnt [15].

Als Bijouteriefabrikanten hatten die

Steinheuers eigentlich keinen direkten Bezug zu Uhren bzw. zur Uhrmacherei. Gefunden

wurden jedoch 2 Patente [19] von Julius Steinheuer aus den Jahren 1889 und 1890, die

dokumentieren, daß sich dieser ernsthaft mit der elektrischen Uhrmacherei

auseinandersetzte.

Welche genaue Bedeutung J. und H.

Steinheuer für die Hanauer elektrische Uhrenfabrik hatten, konnte bisher noch nicht

eindeutig geklärt werden. Man kann aber vermuten, daß die Familie Steinheuer finanzielle

Mittel zur Verfügung stellten. Ein Beleg für diese Annahme könnte sein, daß sich die

Handelsniederlassung der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik am Marktplatz 11, also auf dem

Gelände der Bijouteriefabrik Steinheuer, befand.

Durch die Gründung der Hanauer Uhrenfabrik

änderte sich auch die Patentsituation. Bisher bestand Patentschutz für die Erfindungen

von Heinrich Rabe bzw. der Gebrüder Rabe im Deutschen Reich, England und in den

Vereinigten Statten von Amerika. Ab 1887 werden nun gemeinsam Patente im Ausland auf den

Namen Hanauer elektrische Uhrenfabrik angemeldet. Es handelt sich um das Patent 011 191 in

England [11] und das Patent 401 065 in Amerika [20]. Beide Patente beschreiben eine

Verbesserung des DRP 039 589 der Gebrüder Rabe.

Die Adreßbücher geben weitere Auskunft

über das Fortbestehen der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik. Namentlich wird die Fabrik

nur noch im Jahrgang 1888/89 genannt. Bereits im Adreßbuch für 1890/91 wird unter der

Rubrik Lindengasse eine nicht näher bezeichnete Uhrenfabrik genannt. Im Band des Jahres

1892/93 wird wiederum eine elektrische Uhrenfabrik in der Rubrik Lindengasse angegeben

aber gleichzeitig auch eine Fabrik elektrischer Uhren und Apparate, allerdings ohne

Anschrift in der Rubrik Uhrmacher. Es dürfte sich aber in beiden Fällen um die gleiche

Fabrik handeln. In den Jahren nach 1893 wird eine Uhrenfabrikation in Hanau garnicht mehr

erwähnt.

Es wurde nun versucht, anhand der

vorhandenen Quellen eine Deutung dieser Eintragungen zu ermöglichen.

Im Jahrgang 1889 der Deutschen Uhrmacher

Zeitung [08] sind mehrere Verkaufsanzeigen der Hanauer Fabrik abgedruckt und in der

niederländischen Uhrmacherzeitung De Horlogenmaker [37] ist eine detaillierte

Beschreibung der Torsionspendeluhr zu finden.

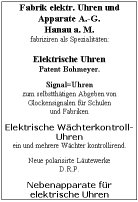

Bilder 04 a + b

(Bilder zum Vergrößern bitte anklicken)

Anzeigen der Hanauer elektrischen Uhrenfabrik 1889 [08].

Diese Werbekampagne für das Jahr 1889

dokumentiert die Erwartungen aller Beteiligten an das Projekt - Hanauer elektrische

Uhrenfabrik.

Die Hanauer Uhrenfabrik stellte qualitativ

sehr hochwertige und eigenwillige Uhren her. Zum Antrieb des Uhrwerkes wurden die damals

vorhandenen Möglichkeiten der Elektrotechnik ausgenutzt. Diese elektrischen Einrichtungen

an den Hanauer Uhren waren wahrscheinlich auch die Ursache für das Scheitern dieser Uhren

auf dem Markt. Der Leserbrief eines Uhrmachers belegt, daß viele Hanauer Uhren zwar an

den Uhrenhandel ausgeliefert wurden, aber aufgrund technischer Probleme nicht an den

Endverbraucher weiterverkauft werden konnten [04]. Schwachpunkt waren immer Kontakte und

Batterien. Aber auch andere Hinweise verdeutlichen, daß das Kontaktsystem der Uhren von

Rabe nicht zuverlässig arbeitete. Bei der Besprechung des DRP 31 362 in der DUZ [07] wird

angegeben, daß die Gebrüder Rabe bereits an einer Verbesserung des elektrischen

Antriebes arbeiten.

Auch das Patent DRP 35 448 beschreibt eine

Modifikation des Pendelkontaktes nach Rabe. Die aufeinander gleitenden Metallteile des

Kontaktsystems werden nun durch einen Quecksilberschalter ersetzt.

Während über die Gründungsjahre der

Uhrenfabrik in Hanau relativ wenig bekannt ist, kann das Ende der Aktivitäten genau

rekonstruiert werden. Den entscheidenden Hinweis dazu fand ich vor 6 Jahren bei J. Steen

[12] "Eine neue Zeit, internationale elektrotechnische Ausstellung Frankfurt/M.

1891". Im Ausstellerverzeichnis findet man den Vermerk "Bohmeyer/Hanau". Da

Bohmeyer ein bekannter Fabrikant elektrischer Uhren aus Halle/Saale ist, ergibt sich

automatisch die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Herrn Bohmeyer und der

Hanauer elektrischen Uhrenfabrik.

Auch in diesem Falle konnte das Stadtarchiv

in Hanau wieder excellente Auskünfte geben. Mit Hilfe des offiziellen Melderegisters der

Stadt konnte nachgewiesen werden, daß sich C. Bohmeyer aus Halle/Saale am 19.2.1891

offiziell in Hanau anmeldete [14]. Seine Familie, 3 weibliche Personen, begleiteten ihn.

Bohmeyer wohnte mit seiner Familie zunächst in der Lindengasse 8, also direkt neben der

Uhrenfabrik, zieht aber noch im gleichen Jahr in die Fallbachstraße 15 um.

Im gleichen Jahr findet in Frankfurt/M.

eine der bedeutendsten Industrieausstellungen, die Internationale Elektrotechnische

Ausstellung, statt. Unter den Ausstellern befindet sich auch C. Bohmeyer. Als

Geschäftsanschrift wird angeben, Fabrik für elektrische Uhren und Apparate in Hanau,

gegründet 1891 [12]. Die Hanauer elektrische Uhranfabrik - Steinheuer und Rabe wird im

Ausstellerverzeichnis nicht erwähnt.

Die von C. Bohmeyer ausgestellten Exponate

werden teilweise in der offiziellen Zeitung der internationalen elektrotechnischen

Ausstellung [03] abgebildet und beschrieben.

Bild 05 (Bild zum

Vergrößern bitte anklicken):

Elektrische Nebenuhr von Bohmeyer aus Hanauer Fertigung [03]

Ergänzende Informationen sind in der

Deutschen Uhrmacher Zeitung [06] von 1892 zu finden. Mitgeteilt wird dort, daß Bohmeyer

nur eine kleine Auswahl seiner Uhren auf der Ausstellung zeigen konnte, weil sich alle

Aktivitäten auf die Neueinrichtung einer Fabrikation konzentrierten. Erwähnt wird

weiterhin, daß ein Katalog zur Beschreibung der Produkte Bohmeyers vorbereitet wird. Es

ist möglich, daß es sich bei diesem Katalog um die erste Auflage des Buches

"Anleitung zur Aufstellung und Behandlung elektrischer Uhren [17]", publiziert

1892 in Hanau, handelt.

Von diesem Buch gibt es noch zwei spätere

Ausgaben aus den Jahren 1896 und 1908, die beim Emil Hübners Verlag in Bautzen

erschienen. Bohmeyer´s Buch von 1892 ist auch die nachfolgende Anzeige entnommen.

Bild 06 (Bild zum

Vergrößern bitte anklicken):

Anzeige von Bohmeyer aus dem Jahre 1892 [17].

Im Adreßbuch der Stadt Hanau wird Bohmeyer

nur für die Jahre 1892/93 erwähnt. Die Eintragung lautet: Karl Bohmeyer,

Elektrotechniker - Fallbachstr. 15.

Einige ergänzende Hinweise zu Bohmeyers

Fabrik in Hanau sind in der DUZ [06] des Jahres 1892 zu finden. Dort wird bestätigt, daß

in der Fabrik elektrischer Uhren und Apparate AG (vormals C. Bohmeyer) in Hanau

elektrische Uhren nach dem System Bohmeyer hergestellt wurden.

Am 29.9.1893 verläßt Bohmeyer Hanau und

reist zurück nach Halle/ an der Saale Ein Artikel über die elektrischen Uhren von

Bohmeyer in der DUZ [05] von 1894 belegt auch dies

"...der bekannte Fabrikant

Bohmeyer, welcher die nach seinem System konstruierten elektrischen Uhren jetzt

ausschließlich unter eigener Firma in Halle a.S. erzeugt, hat die ......"

Parallel zu den Hanauer Adreßbüchern

wurden auch die Adreßbücher [22] der Stadt Halle/S. ausgewertet. Bohmeyers Aktivitäten

im Bereich der elektrischen Uhrmacherei beginnen in Halle/S. im Jahre 1885 und lassen sich

bis zum Jahr 1950 weiterverfolgen. Besonders interessant sind dabei die Jahre 1891 - 1893,

während derer sich Bohmeyer in Hanau aufhielt.

Für die Jahre 1891/92 wird eine

Uhrenfabrikation Bohmeyers in Halle, Forsterstr. 16, erwähnt. Für das Jahr 1893 ist

keine Uhrenfabrikation Bohmeyers in Halle nachweisbar und ab 1894 wieder eine Fabrikation

in der Forsterstr. 40.

Elektrische Uhren von Bohmeyer aus dieser

kurzen Produktionsepoche in Hanau sind extrem selten zu finden. Ein glücklicher Zufall

spielte mir jedoch eine Nebenuhr aus der Hanauer Fertigung zu.

Diese Nebenuhr ist der in Bild 6 gezeigten

Uhr sehr ähnlich. Markantes Merkmal ist der als Dreibein ausgeführte Ständer der Uhr.

Alle Teile sind diesmal aus Holz gefertigt.

Das Uhrwerk selbst trägt die Signatur:

Bohmeyer/Hanau DRP A. 2028. Es handelt sich um ein geräuschlos arbeitendes

Schrittschaltwerk für polarisierte Minutenimpulse der Hauptuhr. Bohmeyer schreibt dazu in

seinem Buch [17], daß für diesen Uhrwerkstyp ein Patent beantragt wurde, das allerdings

im Jahre 1892 noch nicht erteilt war. Aus Gründen der Geheimhaltung wird das zugehörige

Nebenuhrwerk auch nicht näher beschrieben. Die Untersuchung beim Patentamt ergab, daß

Bohmeyer für dieses Uhrwerk keinen Patentschutz, sondern nur ein Gebrauchsmuster DRGM

erhielt. Ein fast identisches Nebenuhrgangmodell mit der Signatur: Bohmeyer/Halle ist mit

der zugehörigen DRGM 18 168 gestempelt.

Bild 07 (Bild zum

Vergrößern bitte anklicken):

Nebenuhrwerk Nr. 2028 von Bohmeyer aus Hanauer Fertigung 1891-1892.

|